Al lato della costanera, il Suqía scorre placido, come un animale che dimena la coda sul finire malinconico dell’estate. Mi hanno detto che per arrivare al St. Jerome, il cimitero di Córdoba in cui riposa Juan Filloy, al quale vorrei aver trovato un palindromo da tributare, e sulla cui tomba dovrò invece accontentarmi di poggiare un fiore, devo percorrere la Tablada. Non appena la imbocco i cordoli, i pali della luce, cominciano a colorarsi d’azzurro: Bienvenidos al barrio más popular, gridano i muri. Pirati aggressivi ruggiscono dalle pitture scrostate: alle loro spalle, la gradinata del Gigante de Alberdi svetta nel cielo afoso.

Lo stadio del Belgrano, in realtà, si chiama Julio César Villagra: è intitolato al calciatore amante del cuarteto, lo stile musicale che sta all’interior cordobés come il tango a Buenos Aires, idolo del club, al quale dopo aver difeso i colori della squadra per nove anni, dalla quarta serie alla promozione storica del 1991, venne dato il benservito. Due anni più tardi si sarebbe suicidato con un colpo di pistola alla tempia. In Primera aveva giocato solo 45 minuti, contro il River Plate.

Il Julio César Villagra, però, per tutti – per un sacco di tempo – è sempre rimasto il Gigante de Alberdi. Nella chat Whatsapp dei colleghi de L’Ultimo Uomo mi fanno notare che sembra uno stadio calabrese. Su questo prato si è compiuto il primo atto di uno dei drammi più grandi della storia recente del calcio argentino: un dramma intimo, certo, ma che per una caterva di motivi è stato, un po’, il dramma di tutti.

Nel 2011, il River Plate – l’unica squadra contro la quale aveva giocato in prima divisione Villagra, l’unica che non aveva mai vissuto l’onta della retrocessione – si trova nella complicata situazione di doversi giocare la permanenza in Primera proprio in un doppio scontro con il Belgrano. Oggi tutti ricordano il pareggio del Monumental, le lacrime, la rabbia dei tifosi, le scene di guerriglia, il clamore della retrocessione. Il dramma vero, però, si è compiuto proprio a Córdoba, dove il Belgrano ha sconfitto i Millonarios per due a zero, ipotecando la tragedia (se tifate River e volete farvi del male, qua c’è tutta la partita). In quella squadra c’era anche "el Mudo" Vázquez.

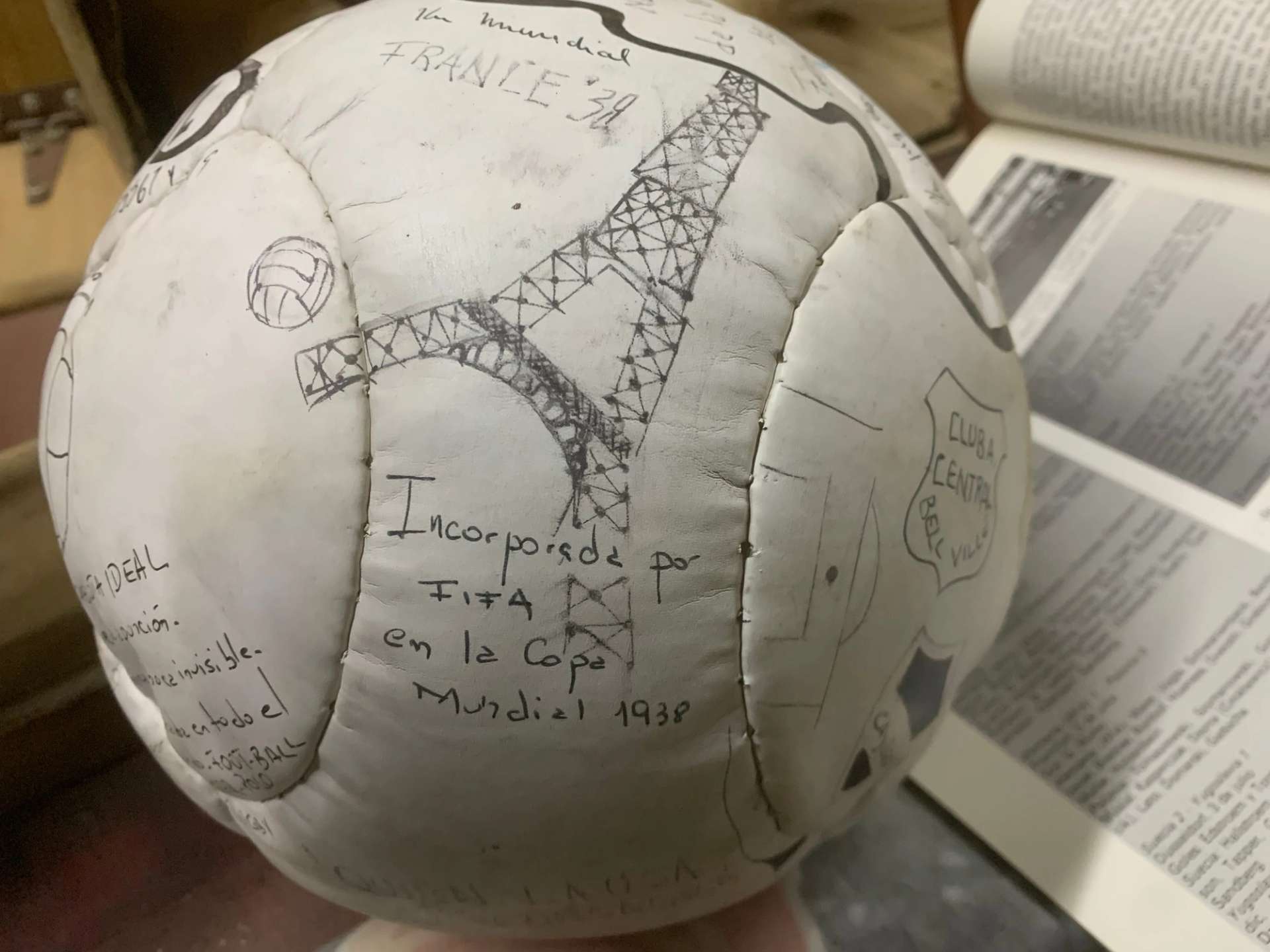

All’interno dello stadio c’è solo un piccolo negozio che vende merchandising: non un inserviente, non un guardiano. La vetrina è per metà occupata da un minuscolo museo: foto dei fondatori, ritagli di giornale, un’atavica maglietta sdrucita. Una sfera di cuoio degli anni ‘30, con impresso il marchio di Bell Ville, una cittadina distante duecento chilometri. Il perché lo capiremo più tardi.

Passeggio per un po’, guardandomi intorno: poi non resisto alla tentazione di scendere sul prato di gioco. Lo stesso che hanno calpestato Lamela e Almeyda undici anni prima, in una serata in cui non sapevano che stavano per imboccare le porte dell’ecatombe. Mi corre incontro un cagnolino, una macchia bianca sul muso, l’andamento dinoccolato. Gli allungo una carezza sul dorso, poi scavalco nuovamente il recinto: il padrone potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Il cimitero esplode di un verde rigoglioso. Le cappelle hanno un’aria vagamente gotica. Su due panchine improvvisate, vecchie panche da navata laterale di una chiesa di campagna, dormono due randagi. Mi chiedo chi possa piangere un randagio, che di niente vive, che nessuno accarezza, che muore sulla panca di un cimitero – ammesso che qualcuno se ne accorga. Si può essere guardiani di una luce perpetua?

Mi aspetta un viaggio piuttosto lungo: da Córdoba a Rosario ci sono otto ore di macchina, che scoprirò solo in seguito essere l’attraversamento di uno sterminato e apparentemente interminabile rincorrersi di campi di soia. Ogni tanto, un cartello mi ricorda di essere nel Cuore Produttivo Del Paese, tagliato in due dall’autopista 9, o dalla Ruta 9, fa lo stesso, dal momento che sono pressoché parallele. L’odore del fieno tagliato, o forse soia, che irrompe nell’abitacolo della macchina mi ricorda l’infanzia. A Rosario mi aspetta Valentín con la sua famiglia. O almeno credo.

Ci siamo conosciuti tre giorni prima, al Nuevo Gasometro, durante una partita del San Lorenzo de Almagro. Era il fines ettimana del 2 aprile, il Día de Malvinas, che tecnicamente sarebbe il giorno dedicato ai veterani e ai caduti del conflitto del 1982, ma che torna sempre a prefigurarsi, quest’anno più che mai, come un giorno di rivendicazioni. Prima che la Gloriosa Butteler faccia il suo ingresso, i veterani sfilano facendo un giro di campo. Aerei militari in assetto di parata sorvolano il barrio Boedo. Valentín è di Rosario, ed è allo stadio con moglie e tre figli. Lui tifa San Lorenzo: il resto della famiglia Rosario Central. Parliamo un po’, ci troviamo a sorprenderci del mio essere canalla. «Non possono essere solo coincidenze», dice. «Porterai fortuna», aggiunge. Quando Centurión (quel Centurión) porta in vantaggio il San Lorenzo, Valentín in uno slancio di euforia mi dice di segnarmi il suo numero, di chiamarlo assolutamente quando sarò a Rosario, così possiamo farci un asado. Mi promette anche di portarmi al Gigante de Arroyito. Poi veniamo sommersi da una specie di diluvio universale, l’Atlético Tucumán pareggia, Valentín scompare. Non sono certo che voglia ancora vedermi: la scaramanzia argentina posso immaginare segua le stesse nostre dinamiche. Ci proverò, a chiamarlo.

Attraversare el interior, come gli argentini chiamano tutto ciò che non è Buenos Aires, è un’esperienza ai confini del mistico: la strada è una retta senza fine, ogni cosa ha le fattezze geometriche di qualcosa di spigoloso, una precisione euclidea alienante. A Villa Maria, dove mi fermo a ricaricare l’acqua calda per il mate, in un bar c’è appesa una foto di Maradona in azione, con la maglia dell’Argentinos Juniors. Mi raccontano che si tratta di una partita tra il Bicho e il locale Alumni, giocata nell’antevigilia di Natale del ‘79. Due mesi dopo che Maradona si era laureato campione del mondo con l’Under 20 in Giappone. Mi dicono che abbia segnato un gol stratosferico, quel giorno. Non ho motivo di non crederci.

La mia tappa intermedia, prima di arrivare a Rosario, è Bell Ville. Bell Ville conta trentacinquemila abitanti: tutti insieme non riuscirebbero a riempire la Bombonera, né il Monumental. Eppure Bell Ville è la Capital de la pelota, la capitale del pallone, del Paese. Chissà: del mondo. Ci sono ben due monumenti a testimoniarlo. Ogni cosa, a Bell Ville, trasuda calcio. Una delle squadre cittadine si chiama Club Atlético y Biblioteca River Plate Bell Ville, che non costituirebbe di per sé nulla di strano se non indossasse maglie che in tutto e per tutto, dai colori allo stemma, sono identiche a quelle del Boca Juniors.

Bell Ville è la città dove i sincretismi sono permessi, dove ogni avvenimento assume sfumature DaDa per il semplice fatto che a un certo punto, a volte senza senso, irrompe il pallone e accontenta tutti. Più o meno.

A Bell Ville, insieme a Matías Ramazzotti, scrittore e giornalista che si occupa di calcio per La Voz, visito la fabbrica di palloni Dale Mas, una delle più grandi del paese, un pezzo di storia. Uno dei due fratelli proprietari, Fernando Fuglini, è un uomo energico, capelli brizzolati, modi affabili, battuta sempre in punta di lingua. «Sai qual è stata la vera mano de Dios?», mi dice trenta secondi dopo che ci siamo stretti la mano. «Quella di Kempes».

Si riferisce a un episodio passato un po’ sottotraccia dei Mondiali del ‘78: nella prima partita della seconda fase a gironi, l’Argentina affronta la Polonia. Kempes segna il gol del vantaggio. Poi, su un colpo di testa di Lato, lo stesso Kempes toglie il pallone dalla porta con una mano: rigore per i polacchi, ma secondo il regolamento dell’epoca Kempes non viene espulso. Il resto è facilmente immaginabile: Deyna fallisce il rigore, e Kempes sigla il raddoppio. «E se non avesse fatto quel fallo?», mi dice Fernando. «Avremmo battuto la Polonia? Avremmo vinto il Mondiale. Sarebbe successo tutto quel quilombo? Staremmo ancora parlando di questo?».

«Qui a Bell Ville lo stadio non è intitolato a nessuno. È in Boulevard Colón, quindi lo chiamano Colón…. ma mettetegli nome Kempes! Che aspettate, che muoia?».

A Bell Ville Mario Kempes è davvero un mito vivente. Nella fabbrica Dale Mas, forse, qualcosa di più: è l’ispiratore, il patrocinatore intellettuale, il vero motore propulsivo. «Noi pensiamo, decidiamo, facciamo cose e le intitoliamo a Mario: e lui è felice di farlo per noi».

Nel parcheggio antistante c’è una Fiat 133 completamente celeste: l’AFA ne ha regalata una a ogni vincitore del Mundial ‘78, sul lunotto anteriore c’era il numero di maglia indossato durante la competizione. Kempes l’ha regalata al fratello, che l’ha lasciata inutilizzata per qualche anno. Fernando ha lavorato alla sua restaurazione per anni: ora è finalmente pronta, e non sta più nella pelle, perché due giorni dopo il nostro incontro Kempes sarà nuovamente a Bell Ville, per la prima volta dopo quarantaquattro anni. «Non si è mai venuto a prendere il tributo che meritava», mi racconta Matías. Ora la Municipalidad ha deciso di tributargli una giornata intera: un riconoscimento attesa per quasi mezzo secolo. «Lui è un tipo da profilo basso», aggiunge Fernando: «la coppa non l’ha neppure toccata. Ed è stato il primo a dare la sua maglia a Passarella, che aveva promesso di portare le divise in dono alla Vergine di Luján. Peccato che nel santuario quelle maglie non sono mai arrivate, vai a capire perché».

Nella sede della Municipalidad, proprio di fronte a uno dei due monumenti alla pelota, lo scultore Julio Icardona è al lavoro da qualche giorno a un busto di Kempes che, per sua stessa ammissione, «non vedrà fine fin quando Mario non sarà di fronte a me. Allora gli chiederò di modellare uno zigomo, un gesto simbolico. L’ultimo a mettere mano sulla scultura deve essere lui».

Il sentimento che essuda dall’argilla, dalla voce di Fernando, dai sorrisi di Matías, è quello di rivalsa: quel riconoscimento che senti di meritare, e che hai come l’impressione ti venga – chissà se per un moto di invidia, o semplice disallineamento dei pianeti – disconosciuta. Ed è una specie di genius loci. Perché tutta Bell Ville, in fin dei conti, lotta per la legittimazione di una primazia: quella dell’invenzione del pallone da calcio moderno.

È qui che è nata la Superball, la prima sfera senza cuciture esterne, senza per intenderci quella cicatrice di cuoio che feriva i giocatori quando colpivano di testa, o cercavano di parare senza guanti. «È una storia piena di lacune», mi dice Matías, che è riuscito a intervistare Ricardo Polo, il nipote di uno dei tre inventori della pelota. «La storia racconta che un giorno Polo, mentre ascoltava in radio un commentatore dei Mondiali del 1930 lamentarsi del bubbone sul pallone, si fece venire l’idea di nascondere la valvola all’interno. È stato il suo eureka». Il brevetto è del 1931. Tre anni più tardi, la Nazionale impegnata nel Mondiale italiano chiese a Polo dodici palloni da portare sulla Principessa Mafalda per allenarsi. Qualcuno dice che nel 1934, in Francia, si giocò addirittura una partita con la Superball.

Quel che è certo è che a rendere la pelota argentina par excellance famosa è stato, paradossalmente, il Mondiale brasiliano del 1950. La Duplo-T, infatti, vale a dire il pallone che Obdulio Varela spinse in gol gettando nello sgomento luttuoso un intero paese, non era che la Superball prodotta nelle filiali carioca. «Se l’invenzione è un labirinto borgesiano», mi spiega Matías, «lo è ancor di più la chiusura della fabbrica, negli anni Sessanta: la conclusione di un’agonia iniziata con la scadenza del brevetto, che durava trent’anni». In buona sostanza, quando tutti hanno potuto produrre un pallone utilizzando le accortezze tecniche di Superball, ecco: Superball ha chiuso. Da quel momento, soprattutto la famiglia Polo ha iniziato una battaglia contro i mulini a vento per ottenere almeno il riconoscimento della primazia dell’invenzione.

Nel 2010, girando per la pagina ufficiale della FIFA in vista del Mondiale sudafricano, Ricardo legge che il pallone è stato inventato da Adidas. Scrive allora una lettera alla FIFA, raccontando la sua storia. Da Zurigo gli rispondono: «Sinceramente la sua storia non ci interessa». A Bell Ville non rimane che la vergogna di essere stata ciò che è stata, e il dolore di non esserlo più.

A Bell Ville la pelota è un prodotto tipico attorno al quale costruire un’identità condivisa, come il tartufo per le Langhe, come un salame per un borgo toscano.

Fernando Fuglini di Dale Mas, in effetti, sembra un po’ il Carlin Petrini del pallone da calcio: nel suo ufficio il telefono è a forma di pelota, c’è l’odore del cuoio, del poliuretano, dei sogni utopistici e del pragmatismo contadino: l’odore nel quale centinaia di ragazzini, nel giorno del loro compleanno, hanno annusato la felicità, quello di un pallone nuovo.

La fabbrica l’ha fondata il padre, che negli stessi capannoni aveva una torneria meccanica. Un giorno un concittadino gli ha chiesto di produrgli un macchinario che sarebbe servito per tagliare e cucire il cuoio, in sostanza per produrre palloni da calcio. Qualche tempo dopo, Fuglini avrebbe rilevato l’intera attività: nel 1965, la Dale Mas diventa la prima fabbrica di palloni ad aprire a Bell Ville dopo il fallimento di Superball.

Al lato della scrivania di Fernando c’è una bacheca piena di palloni: c’è quello prodotto per il merchandising della serie Amazon su Maradona e quello prodotto dalla vicina Cairo per La noche del Diez, quella con cui Maradona e Messi hanno palleggiato in una partita di calcio-tennis.

Fernando Fuglini ha la più grande collezione di palloni di calcio del mondo, certificata anche dal Guinness dei Primati: 5mila sfere, conservate in vista, ma perlopiù nei magazzini. Appeso, in bella vista, il Tango Adidas che Kempes ha tolto dalla porta contro la Polonia, ovviamente.

Uno degli operai che lavorano per Fernando si chiama Rubén. Gioca come centravanti nel Barrio Argentino, una squadra minore che milita nella Liga Cordobesa. «Facevo il muratore, mi sono trovato disoccupato e ho cominciato a guadagnarmi da vivere cucendo palloni da calcio». Chiama la pelotafúlbo, “calcio”, perché per lui sono la stessa cosa. Una volta ha cucito un pallone, di mattina, che la sera stessa, in campo, ha insaccato in gol. Fernando lo chiama il Messi degli aghi. Il collega che assembla le camere d’aria, che con un sottile gioco di prestigio chiama “il globo arancione che sta all’interno”, invece, si chiama proprio Cámara.

«Il problema più grande», si incupisce Fernando «è che non possiamo competere con l’importazione. È impossibile». Mi racconta di essere stato in Cina, in Pakistan, a visitare gli impianti di produzione; di aver osservato le condizioni dei lavoratori, così distante da quelle dei suoi operai. Ed ha il dente particolarmente avvelenato con le politiche economiche liberiste che per anni, soprattutto sotto la presidenza Macri, hanno messo il settore in ginocchio. «Nel 2018 fanno il G20 in Argentina, e ai leader mondiali che regaliamo? Una sciarpetta di alpaca cucita nella provincia di Catamarca, vini andini di Cuyo e palloni da calcio… cinesi! E a noialtri produttori locali non ci hanno neppure interpellato!».

Dale Mas ha vissuto momenti migliori: è arrivata a produrre anche dodicimila pelotas al mese. Oggi, i ritmi produttivi fanno sì che se ne possano confezionare tremila al mese. «Quante ne potremmo fare? Anche diecimila, se ci fosse la domanda. Ora, con le chiusure delle importazioni post pandemia, la situazione è un po’ migliorata. Ma noi non vogliamo che venga del tutto chiusa l’importazione, eh: ci basterebbe che venisse messo un limite. Ne possiamo produrre mille, ne servono tremila: fanne entrare duemila. È così semplice!».

Nel 2019, qualche mese prima delle elezioni presidenziali, Alberto Fernández ha visitato la fabbrica: doveva essere un passaggio frettoloso, si è fermato tre ore. La visita si è trasformato in una specie di comizio contro la YPF, la compagnia petrolifera di stato, che per il suo merchandising utilizza pelotas, senza però mai scomodare la produzione interna, importando tutto il fabbisogno. «Siamo andati, certo, tutti insieme a parlarci: troviamo un accordo affinché questi palloni vengano dall’industria nazionale, gli abbiamo detto. Non mi sono sembrati molto entusiasti dell’idea».

Fernando ha fondato anche una specie di Camera di commercio per la fabbrica pelotera: insieme hanno prodotto un pallone, il LEROI. «Alla stampa dicevamo che era un tributo a Leroy Gómez, ma per noi era nato come acronimo: LE ROmpemos el horto a la Importación», qualcosa che suona come «Romperemo il culo agli importatori».

«Ovvio che non romperemo il culo a nessuno», si schermisce, «è solo un grido di battaglia. Noi rimaniamo coerenti: facciamo pelotas di qualità. I cinesi le fanno belle, che costano poco, rapidamente: ma la qualità è dentro», e nel dirlo ho come l’impressione che non si stia riferendo soltanto alle camere d’aria, ma al sentimento.

«Oggi i ragazzini sono tutti in fissa con i cellulari, i tablet, la playstation: la pelota non ha più il significato che aveva per noi. Io a due anni schiacciavo un pisolino sdraiato sul cuoio dei palloni…». «Vedi», mi dice quando ormai siamo in procinto di salutarci, «questa non è davvero una fabbrica di palloni. Direi più che è una fabbrica di allegria».

Prima che mi metta in viaggio mi regala un salame di Oncativo. «Il preferito di Kempes: glielo faccio sempre trovare quando viene a salutarmi, così se ne torna a Buenos Aires facendoci merenda».

A Rosario arrivo che il cielo ha già messo su tutte le sue lentiggini. L’albergo è a due isolati dal Gigante de Arroyito. L’indomani mi avvicino con il passo lento e meditativo di chi sta visitando per la prima volta la Mecca.

Valentín, al telefono, non mi ha mai risposto. Il guardiano mi dice che non si può entrare a vedere lo stadio, perché è día de partido. Neppure la mossa compassionevole di raccontargli d’aver attraversato l’Oceano solo per essere là funziona. Si chiama Alberto, ha vissuto in Italia. Mi racconta di essere stato allo stadio quella sera in cui la Selección, in procinto di partire per il Mondiale di Germania ‘74, venne ridicolizzata da una Selezione Rosarina composta da cinque giocatori del Central, cinque del Newell’s e il Trinche Carlovich. Quando pronuncia il suo nome la voce si incrina. «I giornali lo hanno chiamato Carouvich», continua ondeggiando sul bordo del pianto. «E ci ha lasciati in quel modo», riesce a dire prima di commuoversi definitivamente.

Su una delle pareti laterali del Gabino Sosa, lo stadio del Central Córdoba, un murales immortala la figura mitica del Trinche. A poche centinaia di metri, a metà strada tra lo stadio e il barrio de las Heras, che ha dato i natali a Leo Messi, il Museo del Deporte Santafesino si erge come una cattedrale nel deserto. È modernissimo, pieno di touch screen interattivi e filmati di Jorge Valdano che legge racconti di Fontanarrosa. Niente parla del Trinche, però. Il suo ricordo serpeggia sotto traccia, nelle aiuole secche, nelle recinzioni di filo spinato, nei ricordi più emotivi della gente.

Mario Kempes, poi, a Bell Ville, è andato, accolto da un trionfo di folla.

Matías mi ha inviato delle foto dalla cena di gala: c’erano anche il Pato Fillol e Oscar Dertycia. «Ti saluta», mi ha detto in un vocale su whatsapp Matías, che in un articolo uscito il giorno dopo per La Voz ha scritto: «il riconoscimento che la Municipalidad di Bell Ville ha tributato a Mario Kempes ha avuto un sapore di giustizia».

Qualche settimana più tardi, mentre chiudevo questo articolo, ho letto su Twitter che Chule, la cagnolina guardiana dello stadio del Belgrano, era morta. Ho aperto il link con il timore di riconoscerla, di ricordare il pelo morbido sotto la mia mano. «Hasta siempre, Chule querida», le hanno scritto i tifosi. Non è vero che non si possa piangere un randagio.

Ho ripensato a una frase che un caro amico mi ha detto prima che partissi: «in Argentina l’asado è un modo di essere; il tango un modo di fare l’amore; e il fúlbo la più universale delle religioni». Che vive e sopravvive esattamente nel ricordo delle divinità, nella preservazione dei suoi simboli, nella fratellanza ecumenica tra i suoi fedeli, aggiungo io.