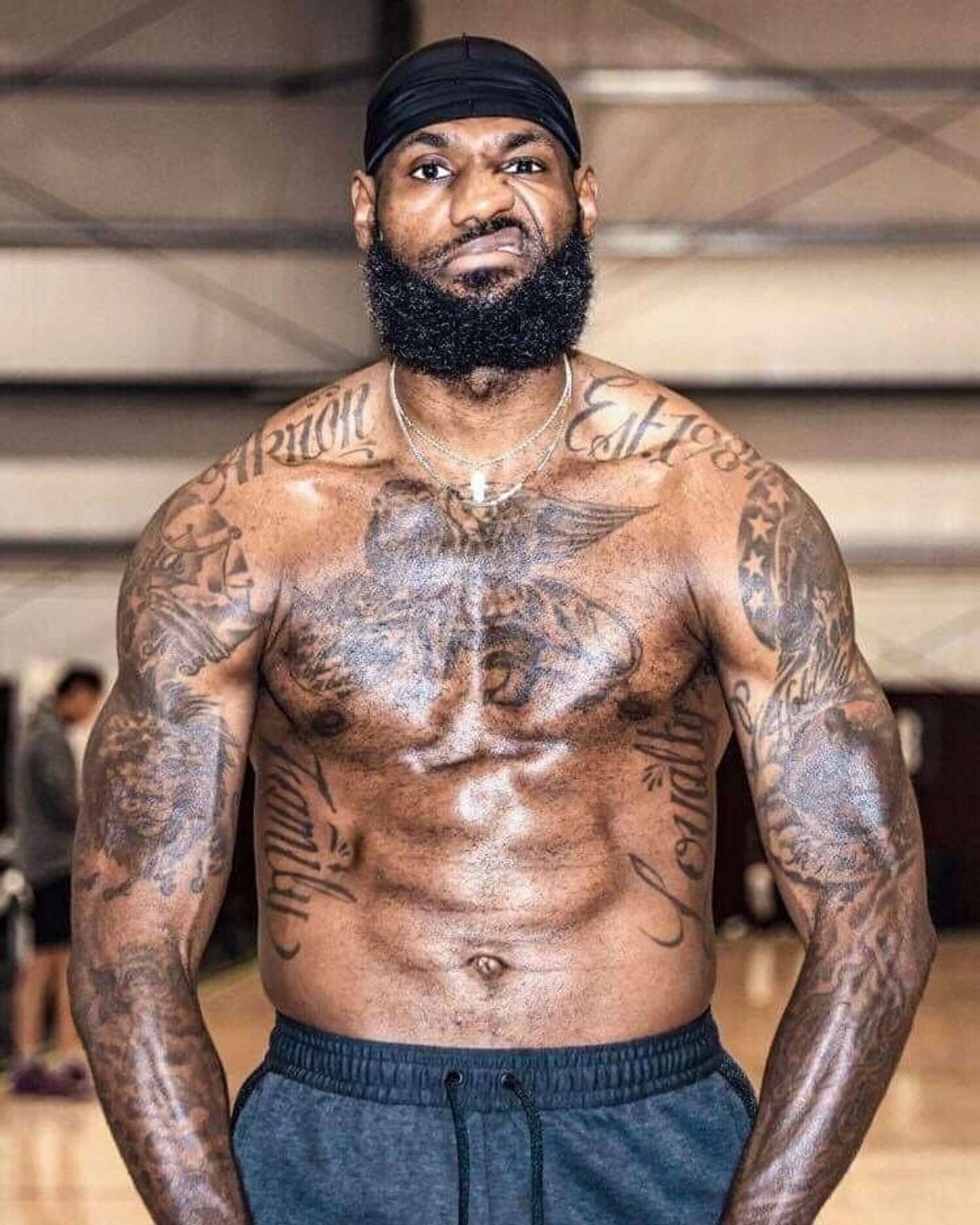

Il cronometro è fermo, sono gli ultimi secondi di una partita punto a punto. Gli occhi di milioni di spettatori sono fissi su LeBron James, la cui fronte corrugata tradisce la concentrazione feroce mentre si avvicina alla linea del tiro libero. Il suo braccio scolpito si distende, la mano accarezza il pallone prima di avviare la routine del tiro libero. In quel momento, i più attenti potrebbero soffermarsi su un dettaglio inciso sulla sua pelle: un cobra minaccioso, le cui spire avvolgono i numeri 8 e 24, in omaggio a Kobe Bryant. Il disegno, realizzato nel febbraio 2020 dalla tatuatrice Vanessa Aurelia, è sulla coscia sinistra, appena sopra il ginocchio: si tratta di una cicatrice condivisa, un segno che parla di fratellanza sportiva, di un lutto che ha sconvolto l'NBA e il mondo.

Il corpo del Re si offre come un palinsesto vivente di storie incise. Sulla schiena campeggia il fiero “Chosen 1”, ispirato alla storica copertina di Sports Illustrated che lo proclamava predestinato quando era ancora al liceo. Sulle braccia, una citazione dal Gladiatore divisa in due parti – “What we do in life” da un lato, “echoes in eternity” dall’altro – rende omaggio a uno dei suoi film preferiti. I nomi dei figli, Bryce Maximus, Bronny e Zhuri, sono distribuiti tra braccia, avambracci e schiena, insieme alle loro iniziali, BBZ, tatuate accanto a una corona sulla mano destra. Ogni tatuaggio di LeBron segna una tappa personale, un dettaglio che il mondo ha imparato a riconoscere.

James è il giocatore iconico per eccellenza della propria epoca ma il suo rapporto con i tatuaggi non è certo un unicum nella lega, anzi. Negli anni '10, si stimava che circa il 70% dei giocatori della NBA avesse scelto di decorare la propria pelle, una percentuale che si è mantenuta più o meno costante fino ad oggi. Dai loghi dei propri marchi personali, come nel caso del "LaFrancé" di LaMelo Ball - le iniziali "LF" tatuate dietro l'orecchio sinistro, simbolo del suo brand di abbigliamento - alle intricate opere d'arte che coprono intere braccia e schiene, come quelle che sfoggiava Chris "Birdman" Andersen, i tatuaggi sono diventati parte integrante dell'identità dei giocatori negli ultimi tre decenni. Un mezzo per comunicare le radici, convinzioni, affetti e battaglie.

Esplorare la pelle dei giocatori NBA ci mette davanti a una mappa di storie complesse e stratificate: per farlo con un minimo di metodo bisogna tornare alle origini di questo fenomeno, a pionieri come Allen Iverson.

IN PRINCIPIO FU IVERSON (E PRIMA ANCORA RODMAN)

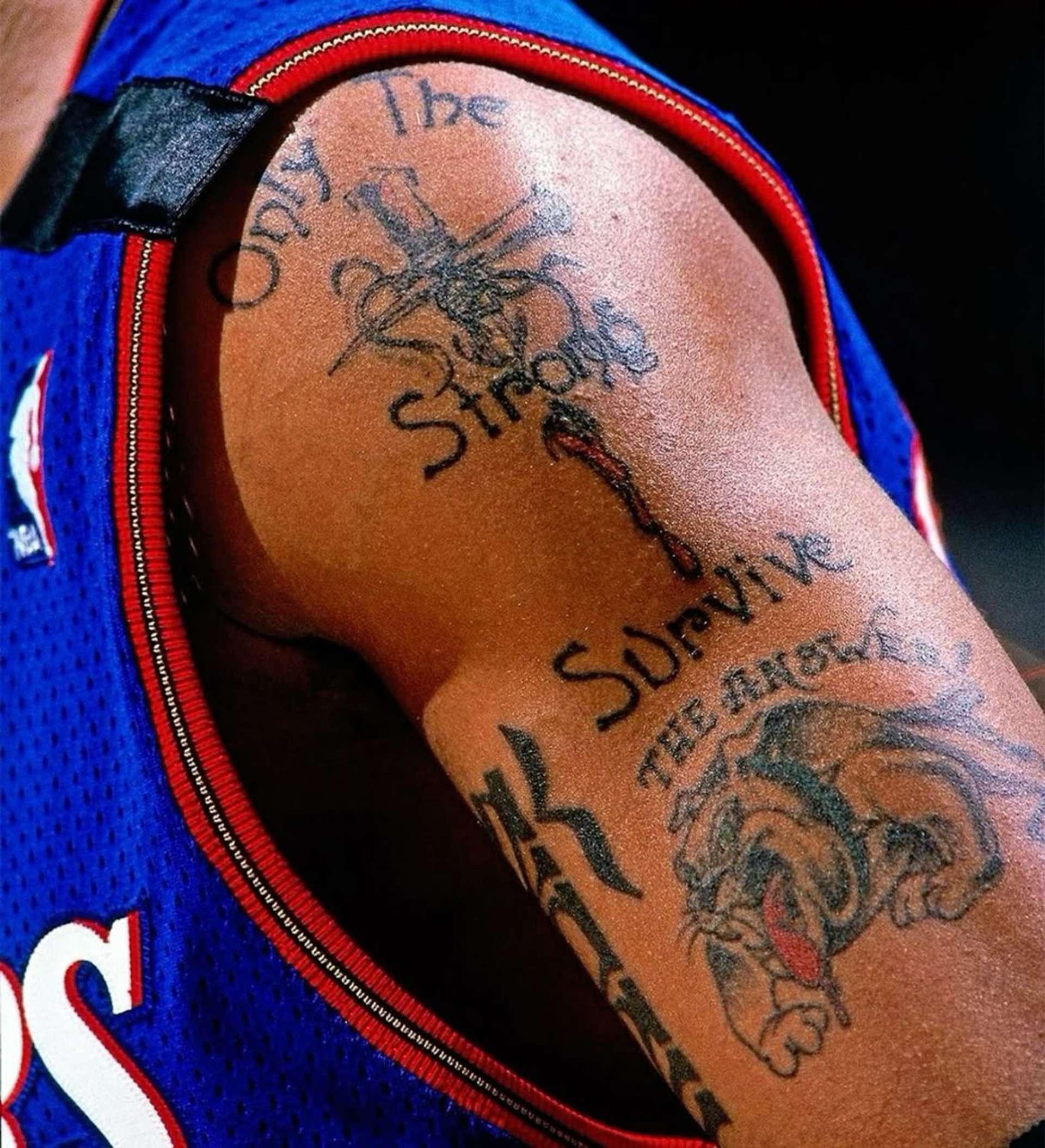

Quando Iverson si presenta al secondo anno in NBA, nell’autunno del ’97, ha già cominciato a riscrivere il rapporto tra il corpo e l’immagine nella lega. Le treccine, certo. Lo stile. Ma soprattutto la pelle. Sulle braccia si leggono parole, date, simboli, un nome. Alcuni segni emergono dai manicotti e arrivano in primo piano durante le riprese tv. Sono messaggi? Provocazioni? Forse, ma sicuro sono frasi che provengono da una vita precedente al professionismo.

The Answer portò in NBA un'ondata di ribellione e fu il primo a parlare esplicitamente del proprio corpo come autobiografia. «Dite alla gente di non credere a quello che leggono», disse a Playboy nel 2002. «Dite loro di leggere il mio corpo. Ho addosso la mia storia ogni giorno». Il bulldog tatuato sul bicipite sinistro, la scritta “Only the Strong Survive”, le iniziali dei figli e il nome della madre Ann diventano un racconto di identità e affetti. Tanti giovani iniziarono a seguirne l’esempio: Tyson Chandler, ad esempio, si fece tatuare “Only the Strong Survive” a 19 anni.

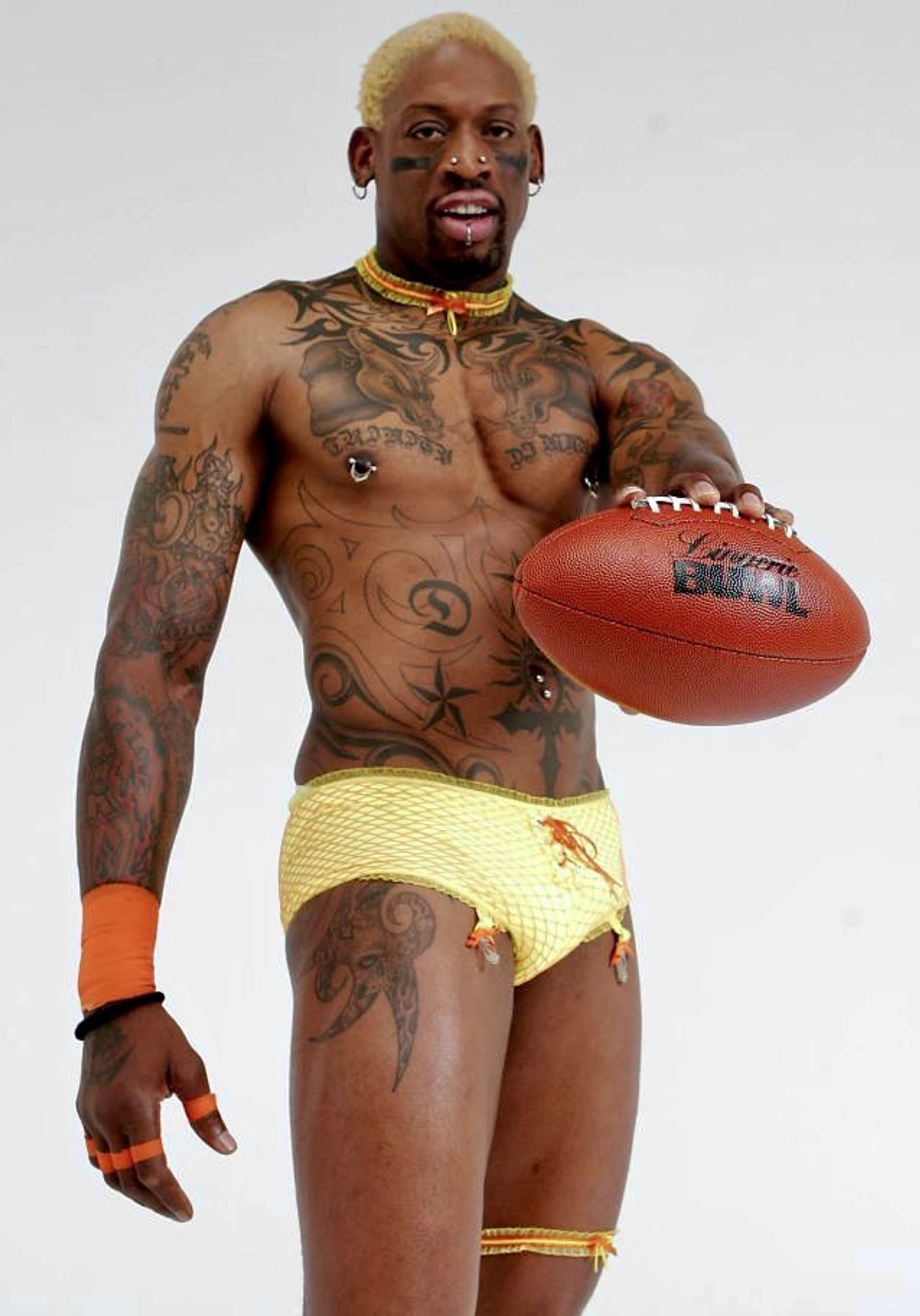

Prima di Iverson, chi si tatuava lo faceva per sé e in alcuni casi tendeva addirittura a nasconderlo. Dennis Rodman aveva già portato in campo la sua iconografia, certo, ma lo aveva fatto in modo eccentrico e laterale. Nel suo caso si trattava di aggiungere inchiostro ad un personaggio che era già tale. Iverson no. I suoi tatuaggi non seguivano una coerenza estetica, piuttosto si accostavano in ordine sparso, come se ogni momento della vita avesse trovato uno spazio da occupare sul corpo. Per la lega era un problema perché la pelle segnata rompeva la costruzione visiva dell’atleta come figura presentabile. E soprattutto portava con sé una storia che non si voleva raccontare, simile a quelle di tanti atleti che avevano rischiato di far fallire la lega nei decenni precedenti.

Il primo tatuaggio di Rodman risale alla fine degli anni ’80: un omaggio a sua figlia Alexis, inciso sulla spalla sinistra, nascosto sotto la canotta dei Pistons. Quando nel ’93 arrivò a San Antonio ne aveva già undici. Harley Davidson sul bicipite, “Mi Vida Loca”, un delfino, una croce con spine: un mix disordinato, ribelle, ispirato alla scena punk londinese. In un’intervista, ha raccontato che David Stern lo convocò per dirgli: «Non vogliamo che ti faccia altri tatuaggi». Rodman, per tutta risposta, ne fece altri dieci. Alcuni finirono persino sulle sue Converse, con le fiamme del sole stampate sulla tomaia o i tribal sulla suola.

IL PUNTO DI ROTTURA

Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, il tatuaggio comincia a diventare leggibile. I giocatori che scelgono di tatuarsi lo fanno sapendo che quel gesto verrà interpretato. C’è una generazione che attraversa questa fase in bilico. Accanto ad Iverson, figure come Kenyon Martin contribuirono a sdoganare ulteriormente i tatuaggi, anche se con scelte che a volte fecero discutere il pubblico più conservatore. Il disegno delle labbra della sua allora fidanzata sul collo, rappresentava una rottura audace con l'immagine tradizionale e distaccata dell'atleta professionista. La sua schiena, invece, portava incisa una frase potente e inequivocabile: "I shall fear no man but God". Di Martin si ricorda anche l'aneddoto legato all'ideogramma cinese tatuato sul braccio, che inizialmente credeva significasse "non essere mai soddisfatto", ma che si rivelò avere una traduzione totalmente diversa. Erano altri tempi, diciamo.

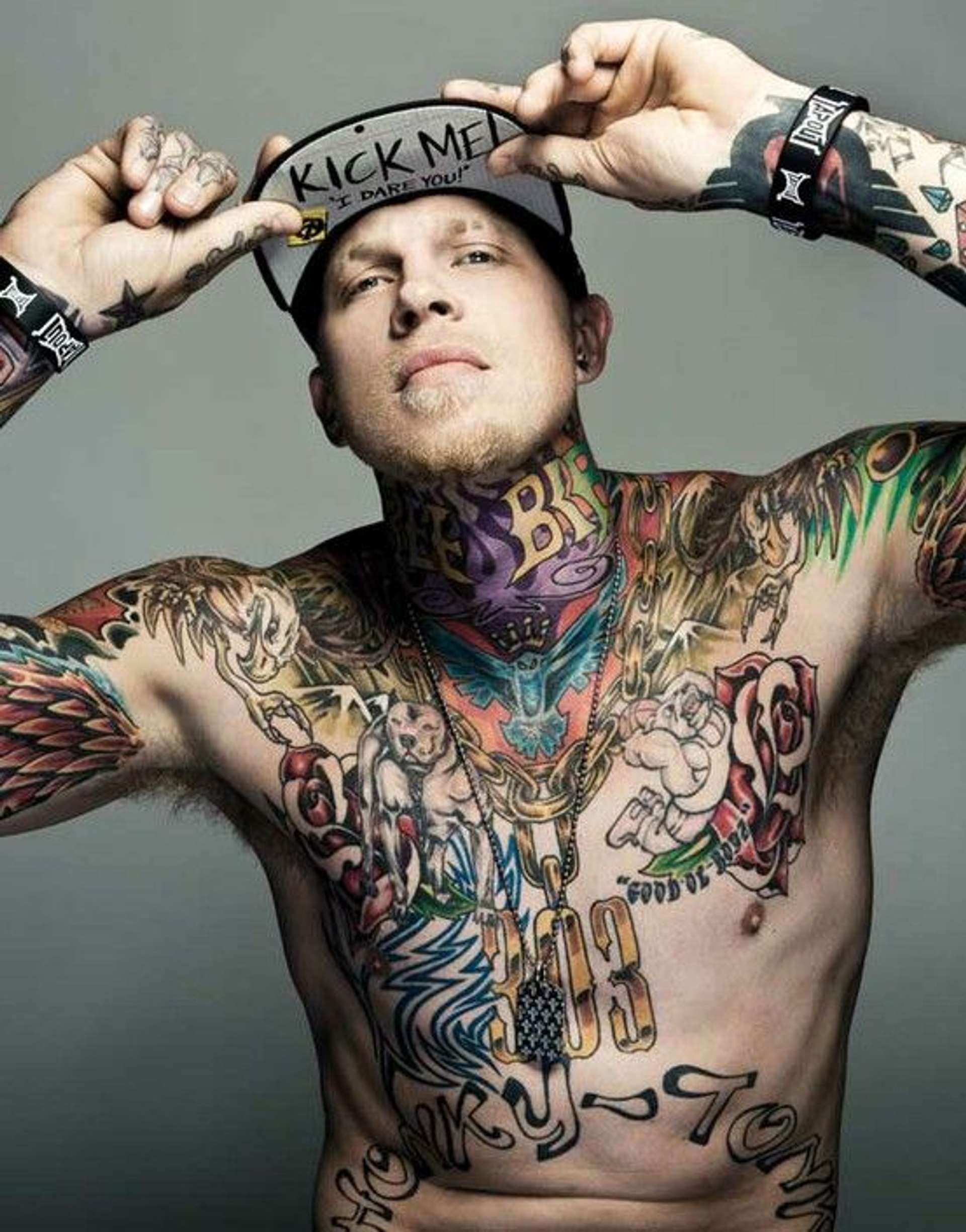

L'esplosione visiva rappresentata da Chris Andersen segnò un ulteriore e significativo passo verso una maggiore libertà espressiva nella lega. Il suo corpo era una tela in continua metamorfosi, un vibrante tripudio di colori e simboli che riflettevano la sua personalità eccentrica. Il "Free Bird" tatuato con audacia sul collo, le ali rosse all'interno delle braccia, i simboli cinesi che riassumevano concetti dualistici come il bene e il male, il groviglio di disegni tribali che evocavano un senso di ancestralità: l'insieme dei tattoo raccontava un frammento della sua storia unica e selvaggia.

I tatuaggi di Martin, Andersen e di altri giocatori come anche Stephen Jackson appaiono come un’estensione della personalità, ma finiscono per essere trattati come segnali di instabilità. Si tatuano di tutto, anche frasi motivazionali e icone religiose, ma il contesto li assorbe male. In quel momento il tatuaggio in NBA è ancora una frattura: divide chi lo porta da chi guarda.

Col tempo, però, qualcosa cambia. I corpi si riempiono e l’attenzione scivola altrove: l’inquadratura non si ferma più, le telecamere non stringono sui dettagli e pian piano i tatuaggi diventano una presenza normale. Continuano a essere letti, sì, ma smettono di sollevare domande.

Parallelamente, il tatuaggio medio del giocatore NBA si avvicina sempre più alla sfera della memoria: i temi dominanti diventano i figli nati, le persone perse, i testi sacri, le promesse di grandezza fatte in gioventù. Intanto si modifica anche la mappa del corpo. Ad esempio il collo diventa sempre più spesso un punto di accesso, le mani un luogo abitabile e persino il viso si trasforma in un perimetro possibile.

In quegli anni per certi versi pionieristici, i tatuaggi nella NBA erano spesso diretti e senza eccessivi orpelli, focalizzati sull'affermazione di un'identità forgiata ai margini. Giocatori come Carlos Boozer, con il suo orso che omaggiava la terra natale, l'Alaska, e il più enigmatico pallone da basket avvolto da una rosa, e Luke Walton, con il suo tributo ai Grateful Dead che intrecciava la passione musicale con il legame fraterno, utilizzavano l'inchiostro come un ponte tangibile verso il proprio mondo personale. Era l'alba di un linguaggio visivo che avrebbe continuato a evolversi in modo esponenziale, diventando sempre più sfaccettato con l'arrivo di nuove generazioni di giocatori pronti a raccontare le proprie storie sulla tela della loro pelle.

TEMI RICORRENTI

Nella NBA di oggi, ogni giocatore arriva con una decisione già presa. Alcuni hanno tatuaggi ovunque, altri nessuno, come Jokic e Antetokounmpo. In mezzo ci sono quelli che si fermano a un singolo nome o una data. Nessuna opzione vale come regola, ma di certo i segni sui corpi delle superstar - e pure su quelli della classe operaia della lega – delineano un atlante narrativo dei tattoo in continuo aggiornamento, denso di significati più o meno nascosti che raccontano per immagini cosa sia oggi la lega. Se la pelle dei giocatori NBA è una mappa intricata e affascinante, l'inchiostro è il linguaggio multiforme che ne delinea i territori interiori, svelando un universo di significati che vanno ben oltre la semplice estetica. Analizzando la miriade di tatuaggi che costellano i corpi degli atleti, emergono con forza temi ricorrenti, fili conduttori che tessono una narrazione collettiva di affetti profondi, credenze spirituali radicate, esperienze formative, perdite dolorose e aspirazioni.

-FAMIGLIA E AFFETTI

Uno dei legami più profondi impressi sulla pelle dei giocatori è quello con la famiglia. I nomi dei genitori, dei figli o dei fratelli compaiono spesso come talismani visibili, promemoria degli affetti che plasmano l’identità. LeBron James, come abbiamo visto, ha impresso i nomi dei suoi figli. Jordan Clarkson porta sulla pelle un vero e proprio albero genealogico inchiostrato, un omaggio ai suoi genitori e a sua figlia, simboli delle sue radici. Jayson Tatum sfoggia un tatuaggio speciale dedicato al figlio Deuce sul braccio sinistro. I fratelli Morris, Markieff e Marcus, portano con fierezza il motto "Family Over Everything" ("F.O.E."). John Wall ha diversi tatuaggi dedicati alla madre. Brandon Ingram ha inciso i nomi dei genitori, Joann e Donald, sul petto. Sulla spalla destra, due mani in preghiera e la frase "Dear angels, your memories are always in my heart". Trae Young porta inciso “Always Remember” sul polso sinistro, una scritta sottile affiancata da una croce: è un tributo a un amico d’infanzia morto in un incidente stradale.

-FEDE E SPIRITUALITÀ

Per molti giocatori la spiritualità è un riferimento centrale. Kyrie Irving, ad esempio, ne ha fatto un elemento identitario: sul petto della guardia dei Mavs si distingue l’Occhio di Horus, antico emblema egizio di protezione; sulla nuca, la bandiera della tribù Standing Rock Sioux, in omaggio alle sue radici Lakota; tra i fianchi e le braccia, simboli geometrici e spirituali. Negli ultimi anni, Irving ha spesso parlato di energia: i suoi tatuaggi riflettono un codice personale, talvolta controverso, ma sintomo di una ricerca interiore rara tra gli atleti d’élite.

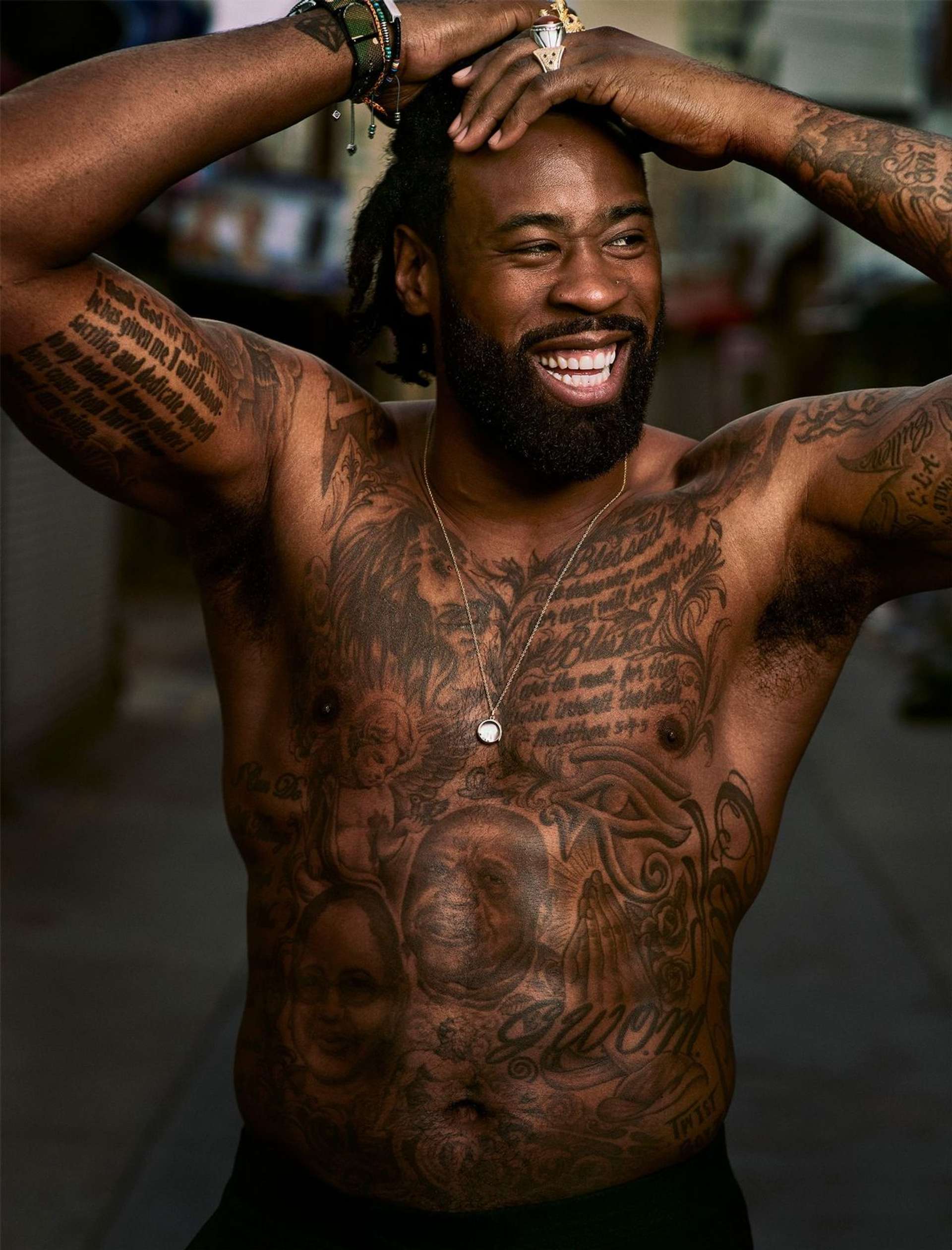

C'è poi Stephen Curry, che ha inciso in ebraico sul polso un versetto biblico: "L’amore non verrà mai meno" (1 Corinzi 13:8). DeAndre Jordan ha il petto segnato da Matteo 5:4-5 e dalla Preghiera della Serenità, scritta cara a sua nonna, mentre Amar’e Stoudemire anni fa scelse il volto di “Black Jesus” a cui ha affidato la propria devozione. Damian Lillard, invece, ha inciso sul braccio sinistro un lungo versetto dei Salmi, memoria di un legame con la fede coltivato fin da ragazzo. Sul petto di Zion Williamson spicca una grande croce, accompagnata da un leone ruggente.

-RADICI E APPARTENENZA

L'orgoglio per la città natale, per il quartiere in cui si è cresciuti o per la propria cultura rappresenta un altro tema ricorrente e significativo. Carmelo Anthony portava con sé le iniziali "WB" come simbolo del suo quartiere di West Baltimore. Kelly Oubre Jr. celebra la diaspora africana con intricati disegni che richiamano la sua ricca eredità culturale e la combattività dei suoi antenati: come ha dichiarato, ogni tatuaggio ha un significato profondo, anche se preferisce non spiegarli pubblicamente (“Only I know what they mean”).

La scritta "Maryland" sulla schiena di Kevin Durant è un segno tangibile del suo legame con lo stato che lo ha visto crescere. Damian Lillard porta Oakland sopra il cuore, letteralmente: il tatuaggio con il nome della sua città è esattamente lì, in stampatello pieno. DeMar DeRozan ha tatuaggi che rendono omaggio alla sua città natale, Compton, inclusi riferimenti al Compton High School e alla frase "Blue City", visibili sul braccio sinistro. Bradley Beal ha impresso "314" sul braccio: è il prefisso telefonico di St. Louis, dove è nato. Le tre cifre sono accompagnate dai simboli come l'Arco di St. Louis e il logo della franchigia NFL dei Cardinals.

Anche le nuove generazioni portano l'origine sulla pelle. Paolo Banchero ha tatuato sulla spalla la Space Needle e il Mount Rainier, simboli iconici di Seattle. Sul bicipite destro, ha inciso l'incrocio tra 19th Avenue e Spruce Street, indirizzo del Rotary Boys and Girls Club, dove ha mosso i primi passi nel basket. Chiude il tributo il numero 206, prefisso della città.

L'INCHIOSTRO NELL'ERA DEL BRANDING

Nell'attuale ecosistema sportivo globale, dove l'immagine dell'atleta trascende le performance sul campo per diventare un asset di valore inestimabile nel mercato del branding e delle sponsorizzazioni, il confine sottile tra espressione personale autentica e strategia commerciale deliberata si fa sempre più labile, e i tatuaggi dei giocatori NBA non fanno eccezione a questa complessa dinamica. Quello che un tempo era percepito come un gesto puramente individuale, intimo e carico di significato personale, può ora ritrovarsi inaspettatamente al centro di intricate dinamiche economiche, innescando una serie di opportunità di marketing, dibattiti etici e talvolta vere e proprie controversie legali che coinvolgono la lega stessa, gli sponsor e persino il mondo dei videogiochi sportivi.

Il caso emblematico di LaMelo Ball e del distintivo logo "LaFrance" impresso sul suo braccio ha acceso un faro su questa delicata e spesso ambigua intersezione tra identità personale e promozione commerciale. La richiesta iniziale, poi parzialmente ritirata, da parte della NBA di coprire il marchio durante le partite ufficiali ha sollevato interrogativi sulla portata della libertà di espressione degli atleti professionisti e sul primato degli accordi di sponsorizzazione esclusiva stipulati dalla lega con brand concorrenti. La successiva risoluzione della questione, pur rappresentando un compromesso, non ha dissipato completamente il dibattito sul precario equilibrio tra l'autenticità di un gesto individuale, carico di significato per l'atleta, e la stringente necessità di tutelare gli interessi commerciali di una lega multimiliardaria.

Un precedente si era già verificato nel 2018, quando J.R. Smith venne invitato dalla lega a coprire il logo Supreme tatuato sul polpaccio. Smith dichiarò pubblicamente di non avere alcun contratto con il brand: «È una cosa mia, perché mi piace il marchio», disse all’epoca sui social e in diverse interviste. La NBA, però, temeva che la visibilità di quel simbolo potesse infrangere gli accordi di esclusiva con i propri sponsor ufficiali. L’episodio sollevò il primo vero interrogativo sull’ingerenza della lega nel controllo dell’immagine privata dei suoi atleti.

A complicare ulteriormente il quadro, si è aggiunta la questione del copyright: negli anni, diversi tatuatori hanno fatto causa agli sviluppatori della serie NBA 2K per l’uso non autorizzato delle proprie creazioni riprodotte fedelmente sui corpi digitali dei giocatori. Un paradosso: l’inchiostro è sul corpo dell’atleta, ma resta un’opera d’arte tutelata dal diritto d’autore.

NUOVE FRONTIERE

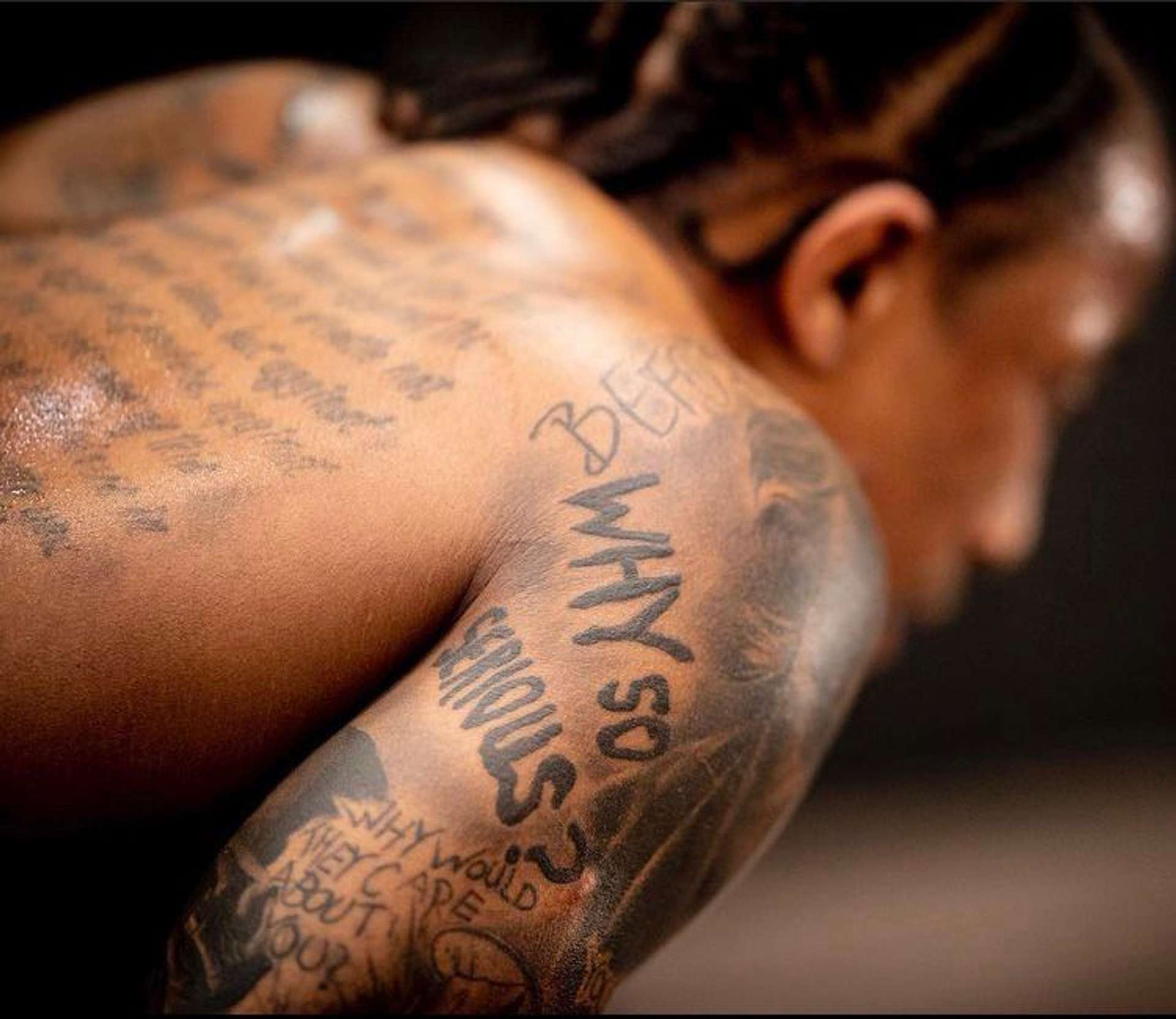

In trent’anni, lo stile dei tatuaggi NBA ha seguito un percorso di trasformazione radicale. Dalle scritte gotiche e i simboli spartani degli anni ’90 si è passati a ritratti iperrealisti, pattern geometrici, calligrafie orientali, fino ad arrivare a collage narrativi che intrecciano testo e immagine. Le nuove generazioni sono cresciute in un contesto in cui il tatuaggio è ormai considerato una forma d’arte. Oggi lo abbracciano con uno sguardo estetico più consapevole, aperto alle sperimentazioni e, in un futuro non troppo lontano, potrebbero persino assistere all'integrazione di tecnologie all'avanguardia nel mondo dell'inchiostro, aprendo la possibilità di trasformare il corpo in una tela interattiva.

Dal punto di vista stilistico, la scena NBA si presenta come un crocevia di tendenze contemporanee che spaziano dalle raffinatezze del microrealismo, capace di catturare dettagli infinitesimi con una precisione sorprendente, all'audacia visiva e concettuale del blackwork, caratterizzato dall'uso massiccio di inchiostro nero per creare forme grafiche impattanti. L'iperrealismo, con la sua straordinaria capacità di creare ritratti che sembrano quasi prendere vita sulla pelle, sta guadagnando sempre più terreno, offrendo ai giocatori la possibilità di immortalare persone care, idoli e momenti cruciali della loro vita e carriera.

Lo stile acquerello, con le sue sfumature delicate, i colori vibranti che si fondono armoniosamente e i contorni fluidi che sembrano sciogliersi delicatamente sulla pelle, introduce un elemento di artisticità pittorica e di originalità nel panorama spesso omogeneo dei tatuaggi sportivi. I tatuaggi geometrici, con le loro linee nitide, i pattern simmetrici che creano illusioni ottiche e le forme astratte che evocano concetti filosofici, offrono un'estetica moderna, concettuale e spesso carica di significati simbolici comprensibili solo a chi porta quel segno distintivo.

Un ruolo centrale in questa fase recente lo ha avuto Steve Wiebe, tatuatore canadese che ha lavorato con DeRozan, Durant e molte altre superstar. Wiebe ha perfezionato una tecnica pensata per tatuare ritratti su pelle scura, in risposta a un problema tecnico e culturale che per anni ha limitato le possibilità espressive degli atleti afroamericani. «Molti pensavano che non si potesse tatuare su pelli scure. Ho dovuto dimostrare che era possibile, e oggi quei lavori sono la mia firma», ha spiegato l'artista nel settembre 2022 a Nick DePaula di Andscape. Lo stile è quasi sempre iperrealista e i ritratti (di parenti o di idoli, spesso musicali) prendono spesso spazio sulle gambe.

Instagram e TikTok hanno accelerato la diffusione di nuove estetiche e nuovi artisti, trasformando le sedute di tatuaggio in contenuti. I giocatori condividono i loro progetti in tempo reale, taggano i tatuatori, raccontano storie personali e, nel farlo, aggiungono nuovi capitoli alla narrazione pubblica della propria identità.

Sebbene ci troviamo ancora nel regno della speculazione, non è affatto da escludere che in un futuro non troppo lontano la tecnologia possa fare la sua comparsa, in modi sorprendenti e inaspettati, anche nel mondo dei tatuaggi NBA. Immaginate tatuaggi temporanei "intelligenti" realizzati con inchiostri bio-reattivi sofisticati che cambiano colore o intensità in base ai dati biometrici dell'atleta, come la frequenza cardiaca, il livello di idratazione o persino i livelli di stress, fornendo informazioni visive in tempo reale sullo stato fisico ed emotivo. Fantascienza? Oggi sì, ma domani chissà.

O, spingendoci ancora più in là nell'immaginazione, la possibilità di tatuaggi permanenti con elementi digitali miniaturizzati integrati, capaci di interagire in modo dinamico con app dedicate su smartphone o altri dispositivi indossabili per visualizzare statistiche di gioco in tempo reale, messaggi personalizzati dai fan o persino contenuti multimediali direttamente sulla pelle. Una nuova forma di storytelling visivo, pronta a riscrivere - ancora una volta - l’identità del corpo NBA.